Среди инфузорий-одонтостоматид распространено использование бактерий вместо митохондрий

Четыре года назад немецкие исследователи описали новую гамма-протеобактерию, которая живет внутри анаэробной инфузории и заменяет ей митохондрии, генерируя АТФ за счет нитратного дыхания. Недавно та же команда опубликована результаты нового исследования, в рамках которого прочесала метагеномные базы данных в поисках родственников новой бактерии. Их нашлось целых четыре штуки. Все они, скорее всего, тоже эндосимбионты инфузорий, но три из них умеют дышать не только нитратом, но и кислородом — совсем как настоящие митохондрии. Это делает их практически полными аналогами митохондрий. Как показало новое исследование, такие симбиозы довольно широко распространены.

То, что митохондрии эукариот и пластиды водорослей и растений произошли путем эндосимбиоза известно уже довольно давно. Тем не менее, эволюционные подробности этого процесса известны не очень хорошо и регулярно появляются исследования, проливающие на них свет. Более того, в последнее время ученые регулярно обнаруживают новые случаи эндосимбиоза, дающего хозяевам новые метаболические возможности.

Прошедший год ознаменовался открытием нитропласта — азотфиксирующей органеллы одноклеточной водоросли, возникшей в результате эндосимбиоза с цианобактерией (Симбиотическую бактерию, умеющую фиксировать азот, повысили в звании до органеллы, «Элементы», 27.04.2024). А в конце 2024 года вышла статья в журнале Nature Communications, где описывается фактически случай эволюционного воссоздания митохондрий на базе гамма-протеобактерии (рис. 1).

Началось все в 2021 году, когда авторы обследовали Цугское озеро (Zugsee) в северных предгорьях Альп в Швейцарии (рис. 2). Они рассчитывали найти и описать новые анаэробные организмы: это озеро отличается постоянным присутствием нижнего бескислородного слоя с анаэробными условиями, обогащенного нитратом.

Рис. 2. Вид на Цугское озеро. Фото с сайта ru.wikipedia.org

Напомню, что многие бактерии умеют дышать нитратом вместо кислорода: биохимически процесс функционирует так же, как «обычное» дыхание, просто на последнем этапе электроны передаются не на кислород, а на анион нитрата. В целом, таким конечным акцептором электронов может служить почти любой окислитель — то, что земные организмы массово используют именно кислород, следует приписать трагической случайности из-за цианобактерий, в начале протерозоя «испортивших» атмосферу кислородом и спровоцировавших «кислородную катастрофу». Экосистемы вроде озера Цуг — идеальный пример альтернативного мира, куда кислородная катастрофа, можно сказать, не добралась, и где высоки шансы найти организмы с другими способами дыхания.

Внимание исследователей привлекли инфузории рода Plagiopylea, обильно населяющие глубоководные бескислородные слои озера. Когда ученые покрасили их рутинной в таких случаях окраской — например, DAPI — стало заметно присутствие внутри этих эукариот симбионтов.

При дальнейшем изучении эндосимбионт оказался бактерией из рода гамма-протеобактерий (J. Graf et al., 2021. Anaerobic endosymbiont generates energy for ciliate host by denitrification). Его основная функция в этом партнерстве — снабжать своего реснитчатого одноклеточного хозяина АТФ. Как делают митохондрии в наших клетках — и у «обычных» инфузорий, типа инфузории-туфельки.

Однако, этот эндосимбионт получает энергию не за счет кислородного дыхания, как митохондрии, а за счет упомянутого выше нитратного дыхания. Это действительно полноценный симбионт: его геном редуцирован — в нем отсутствуют многие гены, связанные с построением мембраны, клеточной стенки, биосинтезом витаминов и аминокислот. Такие вот альтернативные митохондрии в нитратном мире, если можно так выразиться.

Сравнение геномных последовательностей нового прокариота с известными бактериями показало, что он принадлежит к малоизученной группе. Так что род для него придумывать пришлось с нуля. Новую бактерию прозвали Candidatus Azoamicus ciliaticola. Предложенное исследователями (и пока не утвержденное) родовое название в переводе с латыни означает «друг азота».

Исследователи задались закономерным вопросом: один ли он такой или в водоемах мира внутри одноклеточных эукариот живет много видов таких «друзей азота», выполняющих функции митохондрий с нитратным окислителем? К счастью, для ответа не обязательно обследовать все «злачные» бескислородные места на свете с аквалангом. Разные исследовательские группы постоянно собирают ДНК из разных местообитаний. Такие образцы содержат гены разных организмов, поэтому собираются не в геномы, а в метагеномы — совокупности генов всех организмов местообитания. Такие генетические «мегахимеры».

Эти метагеномы выкладываются в общедоступных базах данных. Более того, из метагеномов компьютерными методами можно собрать «условные» геномы организмов, которые в них входят, — своего рода геномные «фотороботы» в отсутствие геномного «фото». Принцип такой сборки технически сложен, но в первом приближении похож на сборку фрагментов разбившегося сервиза при археологических раскопках: у нас уже нет целой посуды — допустим, она разбилась при землетрясении, — но по косвенными признакам можно понять, какие осколки были чашкой, а какие блюдцем. Только здесь «признаки» приходится задавать программе, а вместо чашек и блюдец собираются геномы организмов, чья ДНК «валялась» на дне водоема.

Именно среди таких «условных» геномов исследователи стали искать «родственников» азоамикуса, используя в качестве маркерных последовательностей его 16S рРНК и нитратредуктазу. Таким путем обнаружилось четыре генома, настолько сходных с геномом Candidatus Azoamicus ciliaticola, что они явно должны относиться к одному с ним семейству (Azoamicaceae). Им дали имена Candidatus Azoamicus viridis, Candidatus Azoamicus soli, Candidatus Azosocius agrarius, Candidatus Azosocius aquiferis. Метагеномы, в которых они были биоинформатически обнаружены, относились к грунтовым водам разных мест в США и Германии.

Как и у Candidatus Azoamicus ciliaticola, геномы четырех новооткрытых видов были сильно редуцированы. Кроме того, в тех же образцах, где были найдены новые бактериальные геномы, обнаруживались фрагменты рибосомальной рНК «эукариотического» типа (субъединица 18S рРНК), относящиеся к инфузориям порядка одонтостоматид (Odontostomatida). Именно к нему относится хозяин бактерии Candidatus Azoamicus ciliaticola. Все вместе это указывает на то, что четыре новооткрытых вида — тоже симбионты инфузорий и выполняют похожую функцию по обеспечению хозяина АТФ.

Правда, другие представители порядка Azoamicaceae могут делать это не только за счет нитрата, но и за счет кислорода — совсем как обычные митохондрии. Это понятно без эксперимента, так как у трех из четырех новых видов в геноме обнаружен ген цитохромоксидазы cbb3 — белка, который задействован только в восстановлении кислорода, но никак не нитрата (рис. 3). Исключение — Ca. A. soli. У нее, как и у Ca. A. ciliaticola, этой цитохромоксидазы нет — видимо, эти два вида потеряли ее вторично. А остальные три вида бактерий полностью следуют тренду: они являются денитрифицирующими бактериями и как правило, умеют еще и дышать кислородом. Только вот чтобы делать это за хозяина... прецедент был лишь единожды, и мы все — плоды того далеко зашедшего прецедента.

Рис. 3. Схема метаболических путей обобщенного «типичного азоамикуса», где цветными точками показано наличие того или иного компонента у конкретных видов. Все, кто изучал биохимию, без труда найдут компоненты цикла Кребса (только не все и не у всех видов) и компоненты дыхательной цепи — в том числе IV комплекс с цитохромоксидазой, позволяющий дышать кислороодом. Обратите внимание, что он есть у большинства азоамикусов — в то время как путь денитрификации (внизу слева) есть у всех известных на данный момент. Рисунок из обсуждаемой статьи

Тот случай — эндосимбиоз асгардархеи и альфа-протеобактерии — был сопряжен с возникновением эукариотических клеток и случился лишь единожды. Науке неизвестны случаи, чтобы этот процесс повторился — и почему, пока никто не знает. Но благодаря работе немецких ученых мы теперь знаем, что возможен процесс вторичного появления эндосимбионта для генерации АТФ путем дыхания.

Это не означает, что инфузории-одонтостоматиды не имели митохондрий никогда. Как и во всех клетках анаэробных эукариот, у этих организмов остаются «следы» ранее существовавших митохондрий в виде гидрогеносом и генов митохондриального происхождения в ядре. Так что исторически одонтостоматиды и их прямые предки обзаводились дышащими эндосимбионтами дважды.

Насколько распространен такой эндосимбиоз? Несмотря на то, что полностью удалось собрать только пять геномов из нескольких высококачественных образцов, оценить распространенность пяти новых видов эндосимбионтов гораздо проще. Для этого нужно проверить общедоступные базы данных на присутствие фрагментов рибосомальной РНК азоамикусов. Такой анализ исследователи провели. Он показал, что Azoamicales присутствуют более чем в 1% всех наборов данных, а распространены они по всем географическим регионам, где активно брались образцы для исследований (рис. 4). Любопытно, что больше всего образцов с Azoamicales относится к сточным водам. Так что, вполне возможно, мир «альтернативных митохондрий» процветает прямо в вашей канализации.

Рис. 4. Точки показывают места вероятного проживания бактерий порядка Azoamicales по результатам поиска в базах данных ампликонов. Кластеры точек — это не места компактного проживания бактерий-эндосимбионтов, а смещение, обусловленное более частым отбором проб в этих регионах. То есть из этой карты не следует, что азоамикусов нет в Западной Сибири, Грузии и Узбекистане. Просто, вероятно, местные азоамикусы пока не попались исследователям и не попали в базы данных. Рисунок из обсуждаемой статьи

Георгий Куракин

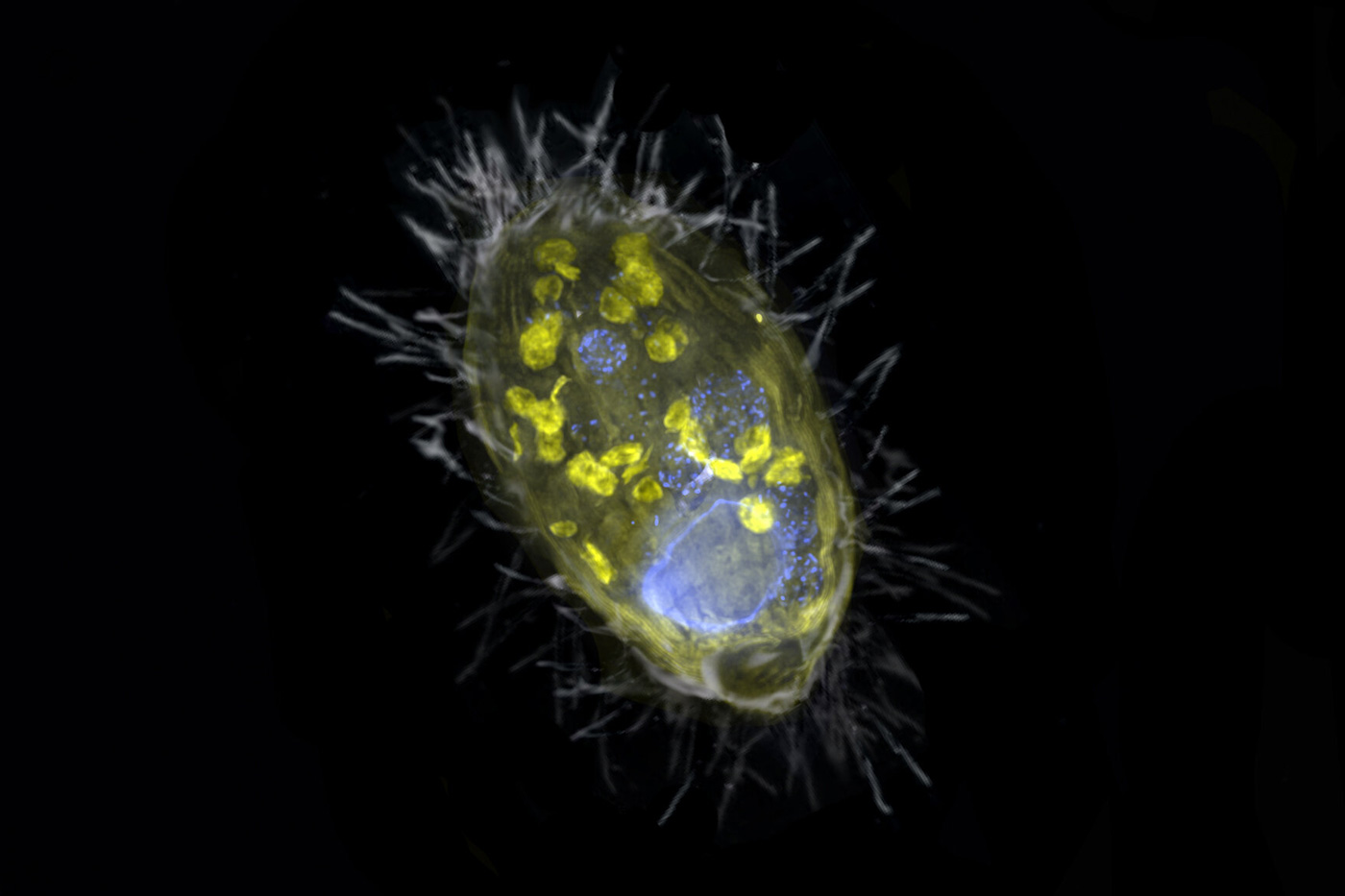

Рис. 1. Инфузория из класса Plagiopylea, внутри которой видны бактерии-эндосимионты Candidatus Azoamicus ciliaticola (окрашены желтым). Они заменяют ей митохондрии, — но обеспечивают дыхание не кислородом, как у нас, а нитратом. Изображение с сайта eurekalert.org