Череп ребенка из пещеры Схул подтверждает раннюю гибридизацию сапиенсов и неандертальцев

Археологи из Франции и Израиля переисследовали новыми методами череп Схул 1, принадлежавший ребенку 3–5 лет. Как и другие индивиды из пещеры Схул, этот ребенок был целенаправленно похоронен в неглубокой яме более 100 тысяч лет назад. Это одно из древнейших свидетельств погребальных практик Homo. Люди из пещер Схул и Кафзех обычно трактуются как архаичные представители «анатомически современных людей» (Homo sapiens). Обсуждалась также версия, что некоторые индивиды из Схул могли быть гибридами сапиенсов и неандертальцев. Новое исследование добавляет аргументы в пользу этой интерпретации. Если два вида Homo действительно гибридизовались на Ближнем Востоке более 100 тысяч лет назад, из этого следует, что они как минимум встречались друг с другом (ранее допускалось, что сапиенсы и неандертальцы селились в регионе в разные эпохи и могли не пересекаться во времени). Более того, становится больше оснований предполагать длительное мирное сосуществование разных групп людей в одном и том же районе — гипотеза, противоречащая популярным представлениям о «врожденной агрессивности» Homo sapiens.

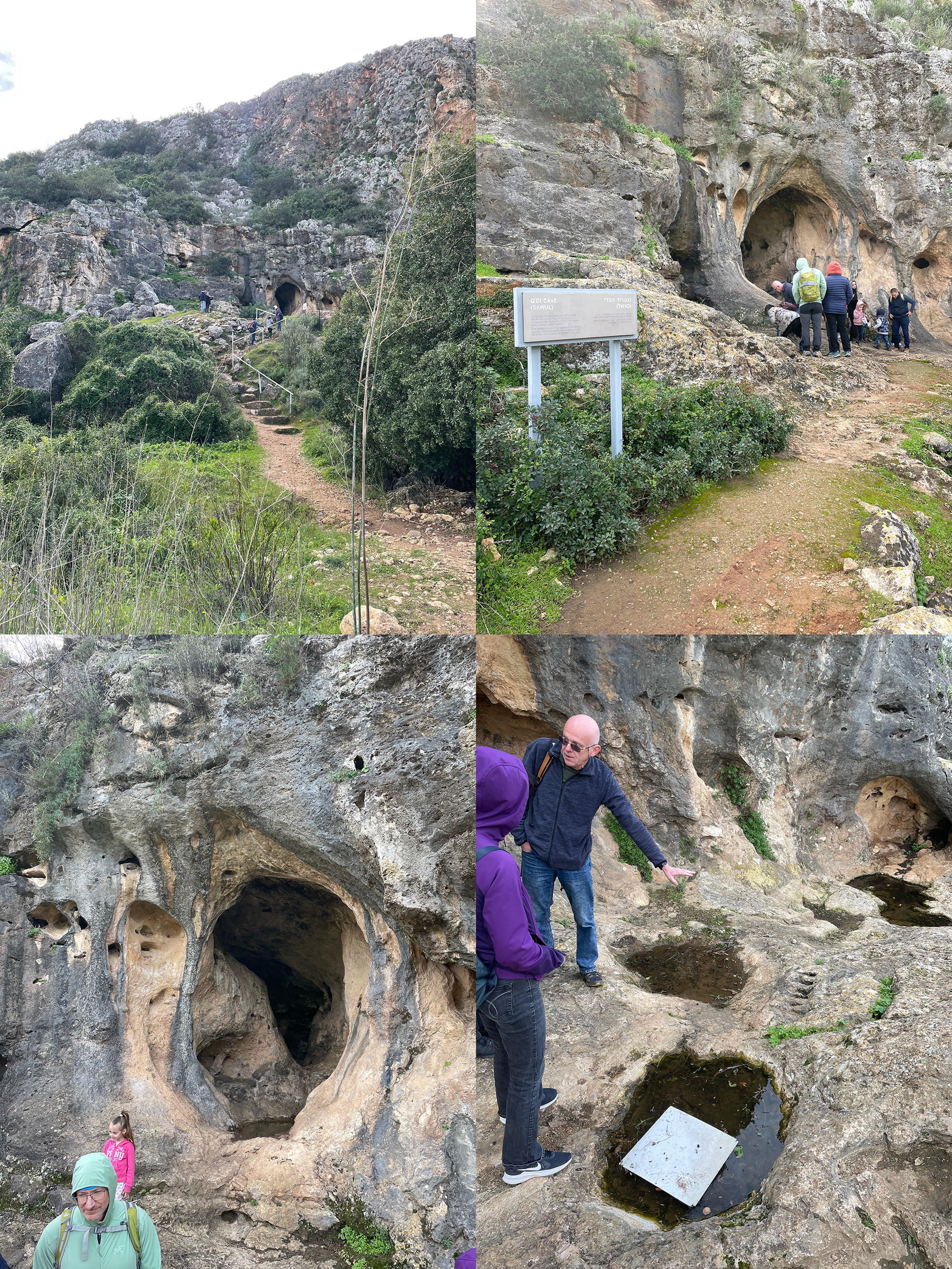

Пещера Схул — одно из самых известных палеоантропологических местонахождений Леванта — это маленький и на первый взгляд ничем не примечательный грот на склоне горы Кармель на севере Израиля (рис. 1). Но первое впечатление обманчиво. Еще в начале 1930-х годов на площадке у входа в грот археологи раскопали то, что по сей день считается одним из древнейших известных кладбищ. Здесь найдены останки 7 взрослых и 3 детей, целенаправленно погребенных в неглубоких ямах, а также отдельные кости еще 16 индивидов. В том же слое — среднепалеолитические (мустьерские) орудия леваллуазского типа, практически такие же, как в других местонахождениях региона, включая соседнюю (≈ 200 м) пещеру Табун, где в среднепалеолитических слоях найдены кости неандертальцев (вероятно, более поздние, чем Схул).

Древние люди из пещер Схул и Кафзех обычно трактуются как архаичные сапиенсы, предки которых вышли из Африки и поселились в Леванте задолго до начала широкого расселения сапиенсов по просторам Евразии (см. Skhul and Qafzeh hominins). Обсуждалась также и версия, согласной которой некоторые из этих индивидов могли быть неандертало-сапиентными метисами.

Датировать людей из Схул пытались несколькими методами. В большинстве современных публикаций даются датировки в пределах от 100 до 135 тысяч лет, основанные на методах электронного спинового резонанса и урановых серий, а также на термолюминесцентном датировании обожженных кремней из слоя погребений. В новой статье французских и израильских археологов, опубликованной в журнале L'Anthropologie, указана более древняя датировка — 140 тысяч лет. Однако авторы не поясняют, как она была получена (возможно, эти данные еще не опубликованы).

Впрочем, целью нового исследования была не датировка, а переизучение морфологии черепа Схул 1 при помощи рентгеновской микротомографии высокого разрешения (рис. 2).

Рис. 2. Черепная коробка (нейрокраниум) и нижняя челюсть Схул 1. Синим цветом показаны сохранившиеся кости, зеленым — реконструкция. Длина масштабных отрезков — 1 см. Изображения из обсуждаемой статьи

Индивид Схул 1 — ребенок 3–5 лет. Его останки были найдены в 1931 году. Ребенка похоронили в характерной для древнейших погребений скрюченной позе на левом боку. Останки вскоре были потревожены, скорее всего, в связи с захоронением индивида Схул 4, которого закопали почти в том же самом месте и на ту же глубину. От ребенка Схул 1 сохранилась сильно поврежденная черепная коробка (нейрокраниум), отдельные зубы из разрушенной верхней челюсти, не совсем целая нижняя челюсть и довольно полный набор костей посткраниального скелета. В обсуждаемой работе рассматриваются только нейрокраниум и нижняя челюсть.

Новые трехмерные реконструкции, полученные с помощью рентгеновской микротомографии, позволили уточнить взаимное расположение обломков деформированного черепа и прояснить детали его морфологии. В частности, удалось лучше разобраться в отпечатках кровеносных сосудов на эндокране. Ранее их расположение реконструировалось неправильно. Новая реконструкция (рис. 3) подтвердила вывод, который делался и раньше некоторыми исследователями, но с меньшей уверенностью: сеть сосудов, отпечатавшихся на внутренней поверхности теменных и височных костей (см. Middle meningeal artery) у Схул 1 развита намного слабее, чем у детей сапиенсов того же возраста. У неандертальских детей она тоже развита слабо. Кроме того, у Схул 1 отсутствуют анастомозы между передней и средней ветвями менигеальных сосудов — это тоже неандертальский признак.

Рис. 3. Отпечатки сосудов на поверхности эндокрана Схул 1 (выделены красным). Слабо развитая сеть сосудов — «неандертальский» признак. Изображение из обсуждаемой статьи

К неандертальским чертам авторы отнесли многие признаки нижней челюсти, в том числе форму зубной дуги и ориентацию резцов и клыков. В целом нижняя челюсть — скорее неандертальская, чем сапиентная. При этом антропологи не сомневаются в том, что она принадлежит тому же индивиду, поскольку она была найдена рядом с нейрокраниумом, стадия развития зубов совпадает с сохранившимися зубами верхней челюсти, а других детей такого возраста поблизости не найдено.

В черепе, напротив, преобладают сапиентные черты (за исключением упомянутых выше менингеальных сосудов). Например, форма костного лабиринта (см. Внутреннее ухо) Схул 1, который впервые удалось подробно реконструировать, оказалась сапиентной (рис. 4).

Рис. 4. Костный лабиринт двух неандертальцев (La Ferrassie 1, La Quina H5), верхнепалеолитического сапиенса (Cro-Magnon 1) и Схул 1. Желтой стрелкой отмечено высокое расположение заднего полукружного канала — сапиентный признак. Изображение из обсуждаемой статьи

К сапиентным признакам нейрокраниума авторы относят форму теменных и височных костей, расположение шва между ними и ориентацию каменистой части височной кости.

Помимо неандертальских и сапиентных черт, у Схул 1 есть признаки, которые авторы называют плезиоморфными. Они не характерны для поздних сапиенсов, но встречаются у неандертальцев и более архаичных Homo, например, у родезийского человека (см. Гейдельбергские люди жили в Африке одновременно с ранними сапиенсами, «Элементы», 06.04.2020). Скорее всего, эти признаки были у общих предков неандертальцев и сапиенсов. Поэтому их наличие у Схул 1 не обязательно указывает на гибридизацию с неандертальцами, а может объясняться просто древностью. В эту группу попали такие признаки, как низкий свод и удлиненная форма черепа (см. Изучение древних черепов показало, что важен не только размер мозга, но и его форма, «Элементы», 29.01.2018), а также особенности жевательной поверхности моляров.

Таким образом, Схул 1 характеризуется мозаикой сапиентных, неандертальских и плезиоморфных признаков. Это не позволяет уверенно отнести его ни к неандертальцам, ни к сапиенсам. По мнению авторов, наиболее логичная и правдоподобная интерпретация такой морфологии состоит в том, что Схул 1 — неандертало-сапиентный гибрид (рис. 5).

Рис. 5. Ребенок Cхул 1 и его родители: мама-сапиенс и папа-неандерталец. На самом деле, конечно, никто не знает таких подробностей, ведь ДНК из костей Схул 1 не была выделена. Картинка сгенерирована искусственным интеллектом под руководством одного из авторов обсуждаемой статьи, Михаэля Левицкого (Michael Levitzky) из Тель-Авивского университета

Конечно, этот вывод нельзя считать окончательным, ведь палеогеномные и палеопротеомные данные для людей из пещеры Схул отсутствуют (во всяком случае пока). Однако новые результаты нужно рассматривать в контексте других находок из левантийского среднего палеолита, в том числе — недавних. Этот контекст недвусмысленно говорит о том, что разнообразные представители как сапиентной, так и неандертальской линии многократно селились и подолгу жили в регионе начиная с очень давних времен.

Архаичные сапиенсы здесь встречались уже около 200 тысяч лет назад (I. Hershkovitz et al., 2018. The earliest modern humans outside Africa). Неандертальцы достоверно известны из интервала 80–55 тысяч лет назад, но есть более спорные находки и датировки, допускающие гораздо более раннее присутствие неандертальцев в регионе.

Рядом с ребенком Схул 1, на том же древнем кладбище, похоронены индивиды более сапиентного облика (например, Схул 5). При этом в 200 метрах от них, в пещере Табун, какие-то люди жили еще в раннем палеолите, а в среднепалеолитических слоях там найдены кости неандертальцев. Обладатели конкретно этих неандертальских костей, возможно, не пересекались во времени с людьми, похороненными у входа в пещеру Схул, но слоев со среднепалеолитическими орудиями в пещере Табун несколько. Различить местных сапиенсов и неандертальцев по каменным орудиям невозможно: те и другие пользовались одними и теми же технологиями (см. Индустрия Леваллуа).

Более того, недавние находки в местонахождении Нешер Рамла (см. Nesher Ramla Homo) показали, что 120–140 тысяч лет назад на территории современного Израиля, помимо неандертальцев и сапиенсов, жили еще какие-то люди с очень архаичной морфологией. Возможно, это были реликтовые представители некой древней линии, лишь отдаленно родственной сапиенсам и неандертальцам (I. Hershkovitz et al., 2021. A Middle Pleistocene Homo from Nesher Ramla, Israel). Однако каменные орудия у этих морфологически «отсталых» людей были практически такие же, как и у их более продвинутых соседей. По-видимому, это указывает на культурный обмен.

Если до недавних пор еще можно было предполагать, что сапиенсы и неандертальцы селились в регионе поочередно (например, сапиенсы в теплые эпохи, а неандертальцы в холодные), то сейчас становится ясно, что разнообразные человеческие популяции многократно контактировали, обменивались знаниями и, конечно, скрещивались.

Идея о том, что эпизодическая гибридизация сапиенсов и неандертальцев происходила уже очень давно — задолго то того, как предки современного внеафриканского человечества получили свои 2–4% неандертальской ДНК около 50 тысяч лет назад, — подтверждается и палеогенетическими данными. Например, в геноме алтайских неандертальцев обнаружена примесь древних сапиентных генов (см. У алтайских неандертальцев найдены гены архаичных сапиенсов, а у денисовцев — гены гейдельбергских людей, «Элементы», 25.02.2016).

Новые данные согласуются со сценарием длительного сосуществования разных групп Homo в Леванте без прямого и быстрого вытеснения одних групп другими. По мнению ведущего автора статьи Исраэля Гершковица, такая картина противоречит идее о «врожденной агрессивности» нашего вида. Характер межгрупповых взаимодействий, вероятно, определялся в большей степени культурой, демографией и экологией. Сосуществование и обмен (как генами, так и технологиями и элементами поведения) были возможны и, скорее всего, происходили неоднократно (см. интервью с Гершковицем в репортаже Reuters).

Впрочем, не будем забывать, что в те времена у ближневосточных сапиенсов не было технологического превосходства над неандертальцами. Те и другие пользовались одинаковыми мустьерскими орудиями. Превосходство возникло позже, в процессе перехода к верхнему палеолиту (примерно 54–43 тысячи лет назад). Вот тогда-то сапиенсы и начали активно расселяться по Евразии, и, по-видимому, довольно быстро вытеснили все прочие человеческие группы (см. Сапиенсы заселили неандертальскую Европу с третьей попытки, «Элементы», 26.05.2023).

Рис. 1. Пещера Схул в наши дни — одна из достопримечательностей национального парка «Нахаль меарот» («Ручей пещер») на западном склоне Кармеля, недалеко от Хайфы. На последней фотографии видны ямы, оставшиеся после раскопок доисторического кладбища у входа в пещеру, где и был обнаружен ребенок Схул-1. Раскопки проводились в 1929–1935 годах довольно варварскими, по современным меркам, методами. На табличке у пещеры указана старая датировка людей из Схул, полученная методом электронного спинового резонанса: «примерно 90 000 лет назад». Сегодня чаще можно встретить датировку 119±18 тысяч лет, основанную на термолюминесцентном датировании, или 100–135 тысяч лет (электронный спиновый резонанс + метод урановых серий). В обсуждаемой статье дается датировка 140 000 лет, видимо, основанная на новых, еще не опубликованных данных. Фото © А. Марков