Генетических корней американских индейцев в Азии найти не удалось

Ученые из консорциума GenomeAsia 100K, занимающегося исследованиями генетических маркеров у народов Азии и Америки, опубликовали новое большое исследование. Его результаты указывают на относительно недавнюю по происхождению примесь «американских» генов у инуитов, чукчей и коряков, а также на широкую распространенность предков нынешних кетов и ненцев около 10 тысяч лет назад. Помимо этого, исследователи выявили, что жители Севера и высокогорных районов подвергались интенсивному естественному отбору на гены метаболизма липидов и белки, связанные с гипоксией.

Уже давно известно, что Новый Свет был заселен людьми из Азии — через сухопутный «мост» в районе нынешнего Берингова пролива, существовавший примерно 15 тысяч лет назад (см., например, Геном древнего жителя Аляски проливает свет на происхождение коренных американцев, «Элементы», 08.01.2018). Если это так, то какие-то народы нынешней Сибири и Чукотки должны оказаться близкими генетическими «родственниками» коренных американцев. Но какие именно? Ответ на этот вопрос не был очевиден — десятки тысяч лет независимого развития в разных климатических условиях сделали самих людей и их культуры максимально непохожими друг на друга.

Ситуация осложняется тем, что, несмотря на большие расстояния и географическую изоляцию, популяции людей смешиваются между собой в результате заключения межэтнических браков и миграции, а следы древних массовых переселений замаскированы и местами потеряны.

Недавняя статья в журнале Science демонстрирует наиболее полную на сегодняшний день картину генетических связей индейцев и жителей Сибири за счет анализа большого количества геномов. Это исследование стало возможно за счет консорциума GenomeAsia 100K, включающего в себя в том числе российских ученых.

Этот консорциум собирает геномные данные по популяциям Азии, недостаточно представленным в геномных базах. В распоряжении авторов уже имелись 738 образцов из исследования 2019 года (GenomeAsia100K Consortium, 2019. The GenomeAsia 100K Project enables genetic discoveries across Asia). Для нового исследования члены консорциума досеквенировали еще 799 геномов, что в совокупности дало 1537 геномов (каждый — от одного человека), покрывавших 139 этнических групп из 27 стран на просторах Северо-Восточной Азии и обеих Америк. Данные с платформы Illumina, использовавшейся для секвенирования, в сумме включали данные по десяткам миллионов генных вариантов: 72 207 507 однонуклеотидных полиморфизмов («снипов») и 40 821 малых вставок и делеций («инделей»).

Математическими методами (с помощью особых программ для популяционной генетики) эти данные были сведены в 18 компонент, отражающих регион происхождения человека, и нанесены на карту (рис. 2). Это дало возможность проследить генетическую историю ключевых народностей, населяющих Сибирь, Дальний Восток и обе Америки. Другими методиками были датированы массивные потоки генов, относящихся к этим компонентам (которые отражали миграции населения) и рассчитаны размеры популяций в различные исторические периоды. Вся эта совокупность методов дала возможность восстановить историю человеческих популяций в Азии, Северной и Южной Америке за последние десятки тысяч лет.

Рис. 2. Распределение генетического вклада 18 ключевых компонент среди исследованных популяций. Каждая компонента отражает определенный набор генных вариантов, характерный для выходцев из того или иного региона. Обратите внимание на темно-синюю «западносибирскую» компоненту, составляющую почти 100% вклада в геномах современных кетов и ненцев, и на резкие различия в цвете кругов между популяциями Азии и обеих Америк, указывающие на большое генетическое расстояние между ними. Рисунок из обсуждаемой статьи

По результатам анализа оказалось, что почти все коренные жители нынешней Сибири (а также некоторые жители Северо-Восточной Европы и Центральной Азии) имеют общих предков с современными популяциями «западносибирской» группы. Сейчас ее представляют кеты — говорящие на кетском языке, единственном сохранившемся языке енисейской языковой семьи, — и ненцы, говорящие на ненецком языке самодийской группы уральской языковой семьи (он отдаленно родственен финскому и венгерскому). Расчеты показывают, что общие предки нынешних кетов и ненцев были широко распространены в Сибири около 10 000 лет назад, но к настоящему времени размер популяции сократился более чем на 70%, превратив их в меньшинство (и это только в плане генетики — в лингвистическом плане все еще хуже: их языки находятся под угрозой исчезновения).

Жители нынешней Чукотки — коряки, инуиты и чукчи (луораветланы) — оказались генетически дальше всего от остальных жителей Сибири. При этом они же оказались ближе всего к коренным американцам. Следует оговориться: авторы связывают это с потоком генов с американского континента на евразийский с промежутке 5100–700 лет назад, то есть с какой-то миграцией в обратном направлении уже после затопления берингийского «моста». Вопрос «что это было?» в статье не ставится — видимо, причины этого события пока неясны, как и его историческая привязка. Это практически все, что исследование смогло нам поведать о генетической связи между сибиряками и коренными американцами. Авторы не смогли выделить какие-то другие группы жителей Сибири, связанные генетически с американскими индейцами. Как видно по рис. 2, жители Америки и Азии резко отличаются друг от друга генетически, и найти какие-то общие компоненты затруднительно.

Эти результаты дают повод для переоценки любопытной лингвистической гипотезы. В 2008 году Эдвард Вайда из университета Западного Вашингтона в докладе на конференции указал на странные совпадения в морфологии между енисейскими языками и языками на-дене — семьей языков Северной Америки, к которой относится язык навахо (E. Vajda, 2008. A Siberian Link with Na-Dene Languages). Он предлагает считать их языками одной макросемьи — дене-енисейской. До настоящего времени не утихают дискуссии об этой гипотезе — но даже некоторые ее критики (такие, как российский лингвист Георгий Старостин) признают значимость исследования Вайды и допускают, что языки на-дене и енисейские языки действительно родственны друг другу на более глубоком уровне — да только данных пока маловато... Так что дене-енисейская гипотеза оказывается одной из наиболее обсуждаемых гипотез в макрокомпаративистике, которая пока до конца не отвергнута научным сообществом.

Языки на-дене стоят особняком среди языков других американских индейцев — даже ярые макрокомпаративисты-«объединители» соглашаются, что их никак не получаются «запихнуть» в америндскую макросемью, к которой предполагается отнести почти всех остальных коренных американцев. Считается, что носители языков на-дене заселили земли Северной Америки относительно поздно, — но вместе с тем, это одна из самых многочисленных на сегодняшний день языковых семей среди коренных американцев. Достаточно вспомнить, что носители языка навахо использовались во Вторую мировую как радисты-шифровальщики из-за сложности языка — даже если взломать сам код, понять язык без помощи носителей в те времена было почти нереально. Навахо-Нейшен остается одной из самых крупных индейских территорий, а язык навахо даже имеет свой языковой раздел Википедии.

Более того, вышедшее в 2016 году исследование выявило значительный вклад палеоэскимосов — древнего населения Аляски — в геномы этнических групп, говорящих на языках на-дене (P. Flegontov et al., 2016. Genomic study of the Ket: a Paleo-Eskimo-related ethnic group with significant ancient North Eurasian ancestry). У других коренных американцев такого вклада обнаружено не было, что указывает на генетическую удаленность народов на-дене от других американских индейцев и их более позднюю миграцию с севера. Это косвенное подтверждение, но прямой генетической связи между кетами и индейцами тогда обнаружено не было.

В обсуждаемой статье в Science тоже нет никаких указаний на генетические маркеры родства с жителями Северной Америки среди современных кетов. Как было сказано выше, значимых сигналов со времени существования Берингийского моста среди жителей Сибири найти не удалось совсем. И это довольно сильный удар по дене-енисейской гипотезе: самое масштабное на сегодняшний день исследование не дает для нее никакой генетической привязки. Единственный шанс на «спасение» гипотезы — предположить, что отдаленно родственные языки сохранились более стабильно, чем выделенные исследователями генетические компоненты, разошедшиеся с момента миграции древних людей через Берингов пролив. Но критики макрокомпаративистики однозначно сочтут такое возражение неубедительным: шанс, что за десять тысяч лет сохранятся какие-то статистически значимые звуковые соответствия и общая лексика, очень невелик.

Лишь данные по западно-сибирской компоненте привлекают внимание: предки нынешних кетов были многочисленны и широко заселяли Сибирь 10 000 лет назад. Если предположить, что они говорили на енисейских языках (или их предках), то дене-енисейская гипотеза косвенно могла бы стать чуть более вероятной: следы древнего языкового родства естественно искать среди популяций, сохранившихся с таких далеких времен и некогда бывших многочисленными. Но напрямую сравнить генетические данные с лингвистическими пока затруднительно, к тому же это надо всегда делать очень осторожно, прямого соответствия между ними нет. Так что хороших новостей для лингвистов пока мало.

Помимо истории популяций Сибири и Америки, авторы исследовали также генетические адаптации к суровым климатическим условиям среди этих популяций: обширные данные по «снипам» позволяют это сделать (рис. 3).

Рис. 3. Гены, подвергшиеся интенсивному отбору в изучаемых популяциях. A — полный список генов. B — ген карнитинпальмитоилтрансферазы 1 (CPT1A), видно резкое изменение аллельных частот у народов Севера. C — аналогичный эффект для гена рецептора 1 лизофосфатидной кислоты (LPAR1). D — изменение аллельных частот гена EPAS1, связанного с ответом на гипоксию, у жителей высокогорий Анд. Рисунок из обсуждаемой статьи

Эта часть исследования не имеет прямой связи с первой, касающейся истории популяций: при интенсивном естественном отборе частоты одного или нескольких аллелей меняются довольно быстро, вне зависимости от истории миграций популяции и браков в ней. Но авторы особо отмечают значимость такой работы: до недавнего времени мы слишком мало знали о вариантах генов у жителей Азии и обеих Америк, а эти данные необходимы для фармакогенетики — изучения влияния генетических особенностей на действие лекарственных препаратов. Знание генетических особенностей народов Севера и коренных жителей Америки позволит правильнее подбирать для них лекарственную терапию и применять к ним подходы персонализированной медицины, — на что и направлена работа проекта GenomeAsia 100K.

И тем не менее, в итоге значимость обсуждаемой статьи вышла далеко за рамки медицины: получилась довольно полная характеристика популяционной истории заселения Сибири, Дальнего Востока и обеих Америк. Ранее, в 2021 году, международная группа исследователей провела большое исследование связи генетических, культуральных и языковых особенностей коренных народов этих регионов. Их результаты, опубликованные в журнале Science Advances, указали на поразительный факт: генетические маркеры слабо связаны с лексикой языков (что ожидаемо — развитие языков не имеет точной привязки к генетике популяций), но тесно связаны с грамматикой тех же языков (H. Matsumae et al., 2021. Exploring correlations in genetic and cultural variation across language families in northeast Asia). Пока причина этого феномена до конца не ясна — зато ясна ценность исследований Северо-Восточной Азии для понимания, как вообще развиваются языки и культуры. Обсуждаемое исследование и его геномные данные могут создать основу для следующих открытий в этой области, — а значит, скоро мы можем узнать нечто новое о коренных жителях Дальнего Востока и Америки... и обо всех нас.

Георгий Куракин

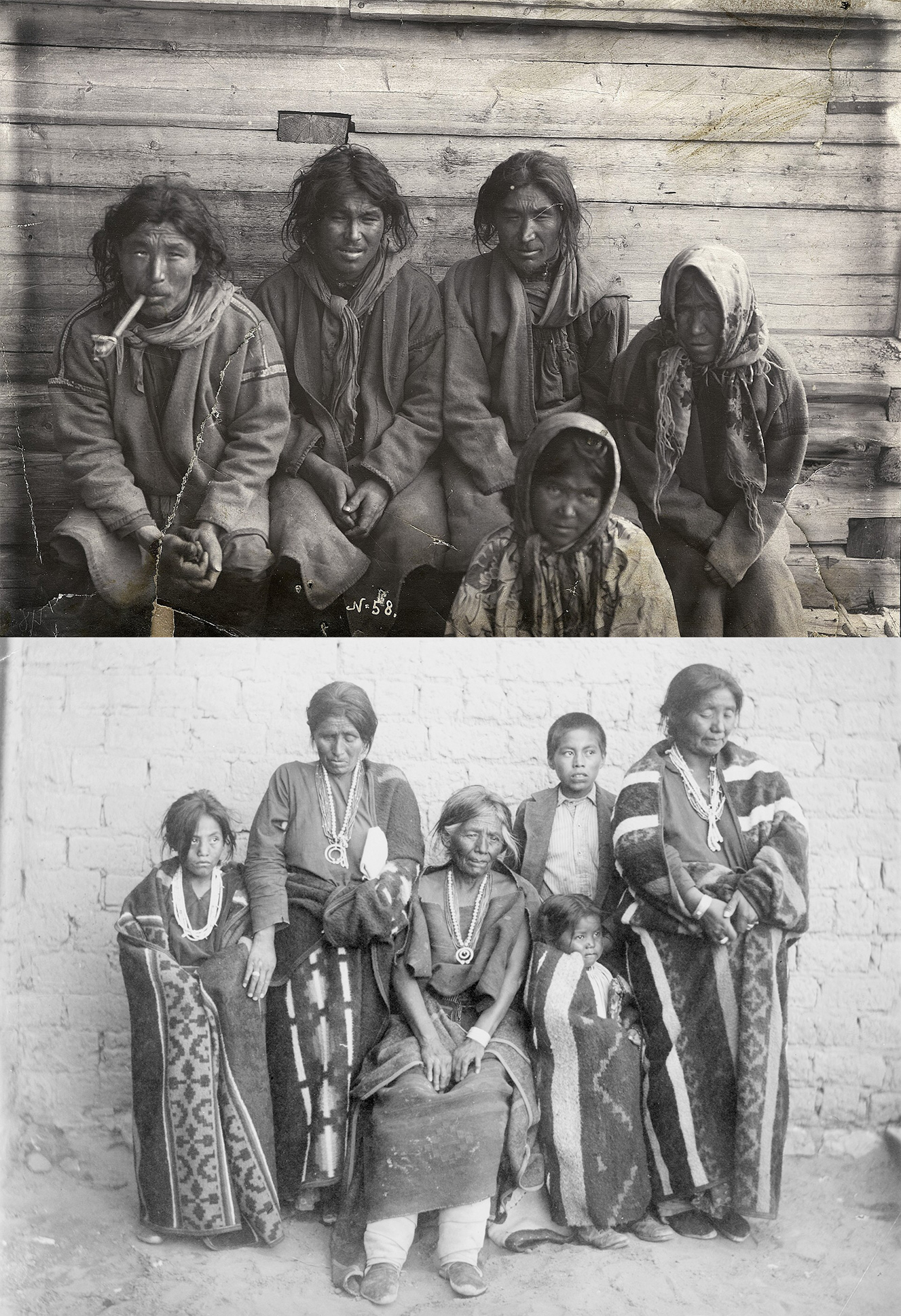

Рис. 1. Вверху — семья кетов: три брата, мать и сестра (~1900 год). Фото с сайта en.wikipedia.org. Внизу — семья Мануэлито (Manuelito), вождя индейцев навахо: его жена Хуанита (в центре) с двумя дочерями и тремя внуками (1901 год). Фото с сайта loc.gov